株式会社manaby 岡﨑衛さん

宮城県で起業した先輩起業家を紹介するコーナー「私がココで起業したワケ」。

第10弾は、仙台市に本社を置く、株式会社manabyの岡﨑衛さんにインタビューをいたしました。

代表をつとめる株式会社manabyの事業や、今後の展望についてお話しを伺いました。

岡﨑さんの簡単な自己紹介と、起業を志した理由や想いを教えていただけますか。

出身は宮城県仙台市です。高校・大学も宮城で、ずっと宮城育ちです。

起業の理由は、高校時代、どこの大学に行くか、将来何をするか、と多くの人が進路を考えるタイミングで「将来は、自分の心に正直にやれることをやりたい」と思いました。嫌々何かをやるより、自分で選択できる、決められることをやりたい、と思っていたので、「それなら、自分で決められる起業家になろう!」と。すごく単純な理由ですが、自分で選んでいるので、全部自分の責任になります。だから、起業家は自分の性分に合っているな、と。なので起業以外は全く考えたことがありませんでした。そういった思いがあったので、大学へ進学する時には「起業できる大学」へ行こうと考えていました。調べてみると、宮城大学に事業構想学部があったのでオープンキャンパスにも参加しました。「僕はここで起業しよう!」と、その時にはもう思っていました。

ただ、大学に入ってすぐ「授業を受けているだけでは起業できない」ということに気づきました。自分は起業をするためにこの大学に入ったので、何か行動を起こさないといけません。そこで、すでに起業している人に話を聞きに行こう、といくつかの起業家さんにお話しを伺ったのですが、そのうちのお一人が、障害福祉のベンチャーの方だったんですね。それがきっかけになり、インターンを始め、多くのことを学びました。

卒業後、インターンで経験した就労移行支援事業を自分でも立ち上げ、その後にmanabyを起業した、という流れなのですが、その経緯を少し詳しくお話しします。

「就労移行支援」とは、障害がある方でかつ働きたいと思っている方に対して、就労までの道のりを支援する事業です。

利用者の方が事業所に来て訓練をして、自信もついていざ就職をする。

ただ、事業所でやるのは「訓練」、雇用先では「仕事」なので、環境が全然違うんですよね。就職が決まって最初は元気に通勤できていた方も長く続かずに辞めてしまったり病気が再発して働けなくなるケースも少なくありませんでした。

利用者さんから、仕事を辞めたり病気が再発する理由を伺うと、人間関係がきっかけになることが多いようです。一般的に就労移行支援事業所では「仕事で必要なコミュニケーションスキルを身に着けよう」と訓練を行います。実際に私の運営する事業所でも訓練を行っていました。ある時ふと「苦手なコミュニケーションを頑張って就職しても、コミュニケーションが原因で体調を崩してしまうなら、コミュニケーションが少ない働き方を選択できればいいのではないか」と考えました。ちょうどその時期、クラウドワークスさんやランサーズさんのようなクラウドソーシングの仕組みが世の中に広まり始めた頃だったので、この仕組みを使えば、場所を選ばずに働けるのでは、通勤するのとは別の働き方ができるのでは、と、当時の利用者さんに試してもらいました。

場所を選ばない働き方ではありますが、個人事業主で生計を立てるのは結構大変です。

クラウドソーシングのサービスで仕事を受注すると言っても、公募で選ばれて仕事を取っていく必要があります。そのためには、ITに関するスキルアップも必要ですが、当時事業所ではスキルを教えられる環境もなかった。

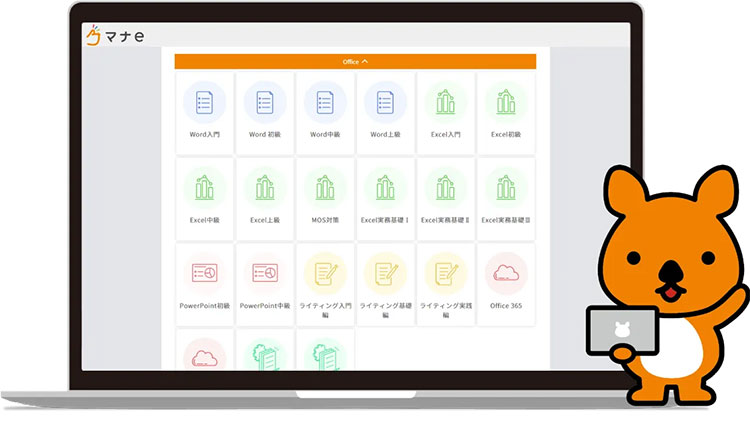

この点の解決策として、「自分たちでeラーニングを開発して利用者さんへ提供し、ITスキルを学んで在宅でも働ける」という選択肢を作れたらいいのではないか、という事業プランを作り、2015年にビジネスコンテストに出場しました。そこで賞をいただき、2016年にmanabyを立ち上げた、という経緯です。

現在の事業内容についてお伺いできますか

まずは、オリジナルのeラーニング教材を開発して、それを軸にした就労支援事業を行っています。

2016年に創業して就労移行支援事業を行う中で、体調が安定せずに就労を目指すのが難しい方もいらっしゃいました。そのような方の受け入れ先として、就労継続支援B型事業所があるのですが、昔は授産所と呼ばれる単純作業を中心とした作業を行う事業所が多かったんです。

精神障害の方が増えている中で、そういった作業がちょっと合わなくなってきているな、と感じた部分もありました。そこで、manabyらしい就労継続支援B型の事業所を作れないか、と2018年に立ち上げたのが、manaby CREATORS事業です。

同じ年にmanaby WORKSというサービスも始めました。

障害福祉サービスを利用するにはいくつか条件があります。制約がある中で、就労移行支援サービスを利用できない方からの問い合わせが結構ありました。そこで、障害のあるなしに関係なく、必要としてくださるみなさんにお届けできるようにと、eラーニングとキャリア相談ができるサービスを月額で提供するようにしたのです。

有料職業紹介の免許も取得しているので、仕事のマッチングをお手伝いもしています。

また昨年からは福祉事業所向けの販売も本格的にスタートしました。同業他社の方にもこのeラーニングを使っていただくことによって、「一人ひとりが自分らしく働ける社会をつくる」というミッション達成に近づけると思っています。

もう一つは、2023年4月からmanabyTECHNOというSES事業です。これはmanabyの事業所に通う方の中に、エンジニアの方が一定数いらっしゃったことが立ち上げのきっかけの一つでした。障害者支援で培った知見を活かし、自分らしく働くエンジニアを応援したい、そんな想いでSES事業を始めました。今はこれらの事業を軸に進めています。

社名の由来や、社名に寄せる想いがあれば教えていただけますか。

社名への思いは、なぜ「学びが大事か」っていうところです。

就労支援に関わる中で、自分に合った環境がある、ってとても素敵なことだと思います。そういった環境を見つけるには、やっぱり学びが必要だなと思います。そういう環境を手に入れるのは簡単なことではないと思ってるので、やっぱりそのためにはその学びをしっかりしないといけないです。

自分らしく働ける社会をつくるには、やはり学びが必要だ、という思いがあって、それを社名に据えました。

起業して良かったこと、大変だったことがあれば教えていただけますか。

高校生の頃から起業することしか考えていなかったので、起業そのものをしてよかった、とか、大変だった、と思うことはないですね。

今の事業をやってよかったこと、という点では、起業してから2,000人以上の方を支援してきました。この事業を支えてくれる仲間がいて、サービスが提供できて、支援した方が自分らしい働き方を見つけて卒業していってくれる、っていうことは良かったですよね。

大変だったことは、明らかに昔より体力が落ちているので、そういう大変さはあるかもしれません。全国に事業所があるので、社員に会うために移動することもあり、体力が課題です(笑)。

よかったなぁ、と覚えている一番最初のエピソードでいうと、ある利用者さんのことが思い浮かびます。「在宅で仕事をする、という選択肢を増やそう」と2016年に就労移行支援manabyを始めましたが、その考え方は当時なかなか受け入れられませんでした。コロナ禍よりも全然前のことですし。この先絶対必要になることだと思ってやっていましたが、利用者は増えず、試行錯誤でしたね。そんな中で、問い合わせをしてきてくれた方の一人に、脳性麻痺の方でほとんど体が動かない方がいました。

生活支援サービスを探していたところ「最近こういう場所ができたよ」とmanabyを紹介されたそうです。その方は15年以上引きこもり状態だったのですが、manabyの利用をきっかけに、外出ができるようになり、人生初の就職を実現されました。ゲームやプログラム系が得意な方で、初任給でディスプレイを買った、というお話しをお母様がとても嬉しそうに教えてくれたのを覚えています。manabyにはそういうエピソードがたくさんあるんですよ。

岡崎さんには、2月24日(土)のmiyagi challenger’s summitで「教育におけるD&I」をテーマにしたパネルディスカッションに登壇いただきました。「教育」をテーマとして考えた際に、いま最も重視している課題や、注視している世の中の変化があれば教えてください。

世の中の変化、ではありませんが、やっぱり自分自身の気持ちにちゃんと真正面から向き合うことですね。本当の自分のやりたいことや居たい場所、それをベースに行動や自分の居場所を決めていくのがいいのかな、と思っています。

その時代ごとに、仕事で求められるものは変わると思います。そのニーズに自分を合わせていくことも重要かもしれませんが、「自分がどう思っているか」って、普遍的なものだと思うんで、そこが大事かな、と思います。そう考えると、AIが良い方向に導いてくれたらいいな、と思っています。

今後の展望があれば、教えていただいてもいいですか

先日正式に発表しましたが、放課後等デイサービスの事業所を譲り受けることとなり、いま新しい挑戦に向けて準備をしています。

私たちのミッションは「一人ひとりが自分らしく働ける社会をつくる」と掲げています。

いまは「働く」ことを中心に事業を進めていますが、ゆくゆくは「働く」領域を出て様々な挑戦をしていきたいと考えています。人は、年齢を重ねて、いずれ働かなくなる時期が来ます。その段階になると、介護や住む場所のお話も出てきます。障害のあるなしに関わらず、私たち全員に等しく関わってくることです。

だからこそ「自分らしく生きる」ことを大事にやっていきたいな、と。これを実行に移すにはまだまだ時間がかかりそうですが、創業時から言い続けていることなので、実現したいと思います。

これから起業を検討している方に向けて、何か一言お願いします。

そうですね。「自分の気持ちに正直に」と、あとは「自分のペースを保って」ですね。自分のペースが速い人は早くていいと思うんですけど、人それぞれのスピード感があるので、それは大事にしてほしいです。やりたいと思っていたことがいつの間にかできなくなっていた、本来やりたいこととは別のことをやらされていた、そういうことは往々にしてあると思いますが、せっかく挑戦するならそうならないようにできるといいですよね。

僕も経営をする中で、「こうした方がいい」「普通はこうする」と言われることが時折ありますが、できるだけ自分の気持ちやペースを大切にするようにしています。

この2点は、事業の規模に関わらず大切なポイントではないかなと思います。

お話しを伺いながら、自分の気持ちやペースを大事にすることが、結果、「一人ひとりが自分らしく働ける社会をつくる」ことにも繋がるのではないか、という気付きをいただきました。

岡﨑さんが登壇された、2023年度 miyagi challenger’s summit は、以下のリンクからアーカイブ動画をご覧いただけます(Facebookページ内のリンクです)。

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1595263414553959

株式会社manaby https://manaby.co.jp/